Аномалии строения женского полового тракта

Содержание статьи:

Наружные и внутренние половые органы, их закладка, рост и развитие регулируются эндокринными железами. Любые структурные изменения могут нарушить функцию гонад. Пороки репродуктивной системы рассматривают как основную причину женского бесплодия.

Структурные аномалии женских половых путей могут быть врожденными приобретенными. К общим врожденным аномалиям женского полового тракта относят неперфорированную девственную плеву и патологию развития протоков Мюллера (первичных зачатков внутренних женских половых органов).

Внутриутробные нарушения дифференциации мюллеровских протоков и отсутствие их слияния с урогенитальным синусом приводят к формированию удвоенной матки, ее шейки и/ или влагалища, в то время как неполное их слияние проявляется внутриматочной и/ или внутривагинальной перегородкой. В редких случаях мюллеровский канал может полностью отсутствовать, что приводит к отсутствию матки, шейки и влагалища.

К приобретенным структурным аномалиям относят внутриматочные спайки и заращение. Внутриматочные спайки возникают после кюретажа матки или в результате воспалительных заболеваний органов малого таза. Сращение половых губ является результатом дефицита эстрогена в детском возрасте. Большинство пациенток со структурными аномалиями женских половых путей не имеют симптомов до полового созревания. Отсутствие мюллеровских протоков, грубое заращение и неперфорированная девственная плева ассоциированы с первичной аменореей, внутриматочные спайки проявляются вторичной аменореей. Бесплодие – первичный симптом для всех структурных аномалий половых путей. Диагнозы неперфорированной девственной плевы и сращения половых губ в основном клинические. Структурные аномалии матки и шейки матки диагностируют с помощью трансвагинальной ультрасонографии. Хирургическая пластика или резекция – основное лечение как врожденных, так и приобретенных аномалий половых путей.

Матка образуется путем слияния двух мюллеровых каналов, процесс начинается с 7-8 недели и завершается к 12 неделе. Шейка дифференцируется от тела матки на 10 неделе.

Этиология

Этиологические причины условно делят на эндогенные и экзогенные.

Эндогенные (внутренние) ассоциированы с изменением генетического материала плода и патологическими состояниями организма матери во время беременности:

• сопутствующие заболевания;

• отягощенный акушерско-гинекологический анамнез;

• возраст женщины старше 35 лет.

Из внешних причин значение имеет следующее:

• работа, связанная с вредными факторами;

• хроническая алкогольная или никотиновая интоксикация;

• прием некоторых лекарственных средств с тератогенным действием;

• неправильное питание, обедненное минералами и витаминами;

• тяжелый гестоз с рвотой;

• инфицирование: ЗППП (микоплазмоз, урогенитальный герпес, папилломавирусная инфекция, трихомониаз, гонорея), прочие вирусы и бактерии; краснуха во время беременности, вирус Эпштейна-Барр.

Многих неблагоприятных факторов можно избежать, это и будет являться профилактической мерой для развития аномалий у плода.

Аномалии матки

Аномалии слияния Мюллеровского протока

Заболеваемость: 3-4 /100 женщин.

Патофизиология:

Дефектное слияние мюллеровских протоков во время эмбрионального развития. Нормально функционирующие гонады и женский кариотип способствуют правильному развитию вторичных половых признаков (молочные железы, лобковые волосы и пр.).

Таблица. Аномалии слияния Мюллеровских протоков

| Типы аномалий слияния | Относительная частота | Патофизиология |

| Отсутствие мюллеровских протоков | редко | Оба канала не развиваются → отсутствие матки, шейки матки и вагинальная атрезия |

| Однорогая матка | 10% | Один из каналов Мюллера не развивается |

| Двурогая матка | 26% | Неполное слияние мюллеровских каналов в разной степени • Удвоение матки, нормальная шейка матки и влагалище • Удвоение матки и шейки матки с / без вагинальной перегородкой |

| Септатированная матка | 35% | Мюллеровские протоки сливаются, но перегородки между двумя каналами сохраняются либо частично (субсептатная матка), либо полностью (септированная матка). |

| Аномалии, связанные с воздействием веществ | редко | Внутриутробное воздействие диэтилстильбэстрола • Вагина: аденоз, аденокарцинома • Шейка: аномалии строения • Матка: гипоплазия, маточные синехии, Т-образная полость матки • Фаллопиева труба: аномальные фимбрии. |

Важно! Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ) и пролактин у женщин с мюллеровскими аномалиями в норме.

Клинические особенности

До начала полового созревания симптомы отсутствуют. Характерные жалобы в постпубертатном периоде:

• бесплодие;

• диспаурения (болезненность, неприятные ощущения при сексуальном контакте);

• периодические боли в нижних отделах живота;

• меноррагия (выраженный болевой синдром во время менструации).

При отстутствии мюллеровских протоков менструация отсутствовала всегда (первичная аменорея).

• риск акушерских осложнений: внематочной беременности, цервикальной недостаточности, преждевременных родов;

• аномалии развития органов мочевыделения (20-50%) и скелетные мальформации (10-15%).

Урологические дефекты: одностороння агенезия почки, тазовая дистопия, гидронефротическая трансформация и удвоение мочеточника.

Диагностика

• трансвагинальное или абдоминальное ультразвуковое исследование;

• гистеросальпингография;

• магнитно-резонансная томография.

Лечение

Лечение хирургическое, при этом учитывают, что бессимптомное присутствие аномалии мюллеровских протоков само по себе не является показанием для операции. У женщины с бесплодием и врожденными пороками развития матки важно исключить другие причины отсутствия беременности до рассмотрения вопроса об оперативном вмешательстве.

Внутриматочные спайки (синдром Ашермана)

Наиболее распространенная причина – кюретаж матки. После манипуляции развивается спаечный процесс с формированием перегородок. Данные изменения нарушают нормальный отток менструальной крови, способствуют развитию воспаления, мешают имплантации зародыша или провоцируют выкидыш.

Клинические проявления зависят от количества перегородок и распространенности процесса.

Различают 3 степени:

Первая: поражено 14 органа, нет распространения на фаллопиевы трубы и дно матки.

Вторая: спайки занимают до 75% матки, включая дно. Просвет устьев труб сужен.

Третья: обширное поражение, изменение придатков, сращение стенок.

К менее распространенным причинам относят:

• медицинские манипуляции и операции;

• инфекции, передающиеся половым путем (хламидиоз, гонорея);

• длительное использование внутриматочной спирали;

• все патологии, связанные с развитием воспаления: замершая беременность, выкидыши, осложненные роды, эндометрит, генитальный туберкулез, и пр.

• прохождение лучевой терапии по поводу злокачественного новообразования.

Клинические особенности

У большинства женщин патология протекает бессимптомно, но могут быть периодические боли внизу живота.

Вторичная аменорея объясняется замещением эндометрия соединительной тканью, часто женщины обращаются на прием с жалобами на вторичное бесплодие. Синдром Ашермана необходимо исключить, если беременность несколько раз завершилась самопрерыванием.

Со стороны менструального цикла, если таковой сохранен, отмечают:

• изменение характера выделений: скудные/обильные;

• болезненные менструации;

• изменение длительности цикла;

• нарушение гормонального фона: акне, депрессии, повышенная сальность кожи, головные боли и пр.

Кроме бесплодия и привычных выкидышей, опасность спаек в матке заключается в застое менструальной крови, ее распространении за пределы матки и развитии эндометриоза.

Диагностика

После подробного сбора гинекологического анамнеза в качестве первичной диагностики выполняют ультразвуковое исследование трансвагинально, в разные фазы менструального цикла.

Подтвердить диагноз можно с помощью гистероскопии, которая со 100% достоверностью позволяет увидеть спайки в матке.

Тест с прогестероном при вторичной аменорее помогает установить дефицит эстрогенов, в том числе при синдроме Ашермана.

Назначают введение медроксипрогестерона по10 мг/ масляного раствора прогестерона по 200 мг или микронизиованного прогестерона 1 раз в день в течение 7 дней. В норме через неделю после последней инъекции должны появиться кровянистые выделения. Если этого нет, назначают ряд анализов для исследования гормонального фона и для дифференциальной диагностики проводят терапию эстрогенами в течение 1,5-2 месяцев, после чего провокационный тест с прогестероном повторяют. Отсутствие менструальноподобной реакции свидетельствует об анатомическом препятствии.

Лечение

Лечение необходимо, если женщина планирует материнство или при выраженных клинических проявлениях. Во время гистероскопии спайки рассекают и в полость матки вводят специальный гель, препятствующий сращениям. В последующем назначают противовоспалительную терапию и физиолечение: воздействие магнитным полем, ультразвуком или лазером.

После хирургического лечения при синдроме Ашермана риск рецидива – 25%.

Вероятность наступления беременности при спайках в матке зависит от возраста женщины и степени тяжести. В легких случаях прогноз благоприятный, при 3 степени серьезный. Иногда предлагают рассмотреть вопрос о суррогатном материнстве.

Аномалии вульвы и влагалища

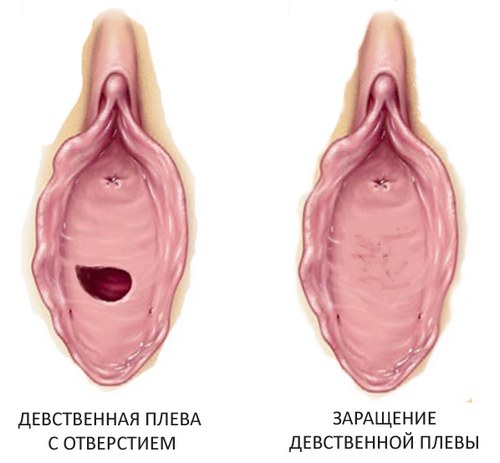

Патология девственной плевы – отсутствие отверстия, через которые выходит менструальная кровь. Дефект носит врожденный характер. С данной аномалией развития сталкивается 1 женщина из 2000.

Неперфорированная девственная плева приводит к скоплению крови (гематокольпос) и ложной аменорее.

Поздняя диагностика может привести к осложнениям: эндометриту, сальпингиту, эндометриозу и гематометре.

Клинические особенности

• отсутствие симптоматики до наступления полового созревания;

• первичная аменорея с периодическими схваткообразными болями внизу живота;

• у некоторых девушек есть возможность пропальпировать гематокольпос через прямую кишку;

• при осмотре промежности визуализируется напряженная, выпуклая, голубоватая мембрана в вульве.

Диагностика

Диагноз устанавливает подростковый гинеколог.

Осмотр может быть полезен также для исключения поперечной вагинальной перегородки.

Ультразвуковое исследование подтверждает расширение влагалища.

Лечение только оперативное, и вмешательство должно быть выполнено до развития осложнений.

Во время гименэктомии выбухающую мембрану под анестезией рассекают крестообразно, а края обшивают саморассасывающимся шовным материалом. После операции назначают гель с анестетиком, антибиотики для профилактики вторичной инфекции.

Вагинальная атрезия

К врожденной вагинальной атрезии (сращение стенок влагалища) приводит агенезия или недоразвитие мюллеровых протоков. При нормальном кариотипе вторичные половые признаки без патологии.

Патология также бывает приобретенной и развивается на фоне частых воспалительных процессов, травматизации, использовании агрессивных сред для спринцевания.

У девочек к разрастанию фиброзной ткани и слипчивому воспалению влагалища могут привести детские инфекции: паротит, дифтерия, скарлатина.

Заболеваемость: 1/5000 женщин. Как правило, врожденная вагинальная атрезия диагностируется в комбинации с рядом других аномалий:

• отсутствие матки/нарушение ее формы, патология шейки матки (почти во всех случаях);

• урологические пороки развития (25-30%): врожденное отсутствие почки, тазовая дистопия, подковооборазная почка и пр.;

• скелетные мальформации (10-15%) и пр.

Клинические особенности

• бессимптомное течение до полового созревания;

• первичная аменорея;

• бесплодие;

• диспаурения;

• зуд во влагалище;

• рецидивирующий кольпит.

Диагностика и лечение

При визуальном осмотре промежности видна влагалищная ямочка и перепончатая бахрома, невозможно ввести зеркало (ограниченный осмотр матки и влагалища).

Лабораторные анализы включают определение уровня ЛГ, ФСГ, пролактина, эстрадиола и тестостерона (норма).

Ультразвуковое исследование подтверждает диагноз. УЗИ яичников не обнаруживает патологии.

Осложнения (гематокольпос, гематометру, гематосальпинг и пр.) диагностируют с помощью магнитно-резонансной томографии.

Возможны ассоциированные пороки развития почек или мочевых путей.

Лечение подразумевает выполнение гименопластики.

Поперечная вагинальная перегородка

Заболеваемость: 1/70 000 женщин.

Локализация: поперечная перегородка в верхней трети (45%), в нижней трети (15-20%), и / или средней трети (35-40%).

Вагинальная перегородка может быть расположена глубоко, что позволяет вести сексуальную жизнь.

Если отсутствует дренирующее отверстие в перегородке влагалища, у женщин осложнения развиваются очень быстро, а у девочек – с началом пубертата.

Клинические особенности

• бессимптомное течение до полового созревания;

• первичная аменорея;

• бесплодие;

• периодическая боль внизу живота;

• осмотр у гинеколога: нормальная вульва и внешние гениталии.

Диагностика и лечение

Диагностика: трансвагинальная ультрасонография или МРТ.

Лечение

Первая линия: нехирургическое расширение в течение 6-12 месяцев с использованием вагинальных расширителей.

Вторая линия: вагинопластика.

Частичная или полная адгезия малых половых губ

Эпидемиология: встречается в 2-5% у девочек в возрасте до 4 лет.

Этиология: Отсутствие эстрогена провоцирует предрасположенность к инфекции; местное воспаление приводит к спайкам.

В редких случаях: травма (сексуальное насилие), врожденный дефект.

Клинические особенности

Бессимптомное течение. Если вовлечено наружное отверстие уретры, то ожидаемы повторяющиеся приступы инфекции мочевыводящих путей, вагиниты, вестибулиты.

Осмотр у гинеколога

Тонкая вертикальная срединная линия в промежности, не визуализируются влагалище и наружное отверстие мочеиспускательного канала (иногда).

Диагностика и лечение

Диагноз устанавливает гинеколог на основании осмотра.

Лечение: назначают эстрогены для местной терапии.

комментарии